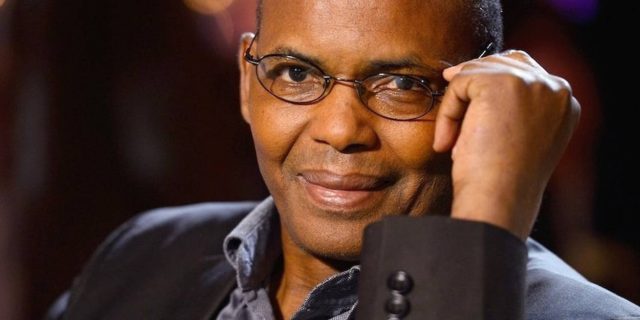

Tierno Monenembo : « J’ai eu envie de raconter l’histoire de la Guinée indépendante »

ENTRETIEN. L’écrivain franco-guinéen nous a reçu à Conakry. Il parle de son nouveau roman, du climat politique en Guinée, et des relations franco-africaines, avec cette verve qui lui appartient.

On a plus de deux heures de retard, peut-être trois : on ne compte plus ! Le centre de Conakry, fine bande de terre qui s’élance dans l’océan Atlantique, est paralysé par les embouteillages. Embarrassé, on prévient notre hôte, l’écrivain Tierno Monenembo. « C’est souvent comme ça à Conakry ! » balaie-t-il, désolé, mais surtout accommodant. La nuit tombe quand on le rencontre, enfin, dans un maquis du quartier résidentiel de Kipé. L’ambiance y est plus sereine : chants d’oiseaux, sons cuivrés d’une salsa africaine des années 1970 en fond sonore, végétation débordante… « Je me sens bien ici. J’aime ces arbres, j’aime ce cadre. C’est la nature guinéenne », glisse Tierno Monenembo.

Une nature guinéenne grandiose, dont il s’est rapproché en 2012 pour écrire son nouveau roman. Il conte la trajectoire d’une jeune fille dans la Guinée indépendante. L’Histoire, encore. Cette matière inépuisable qui traverse son œuvre.

Dans Les Écailles du ciel** (Grand Prix littéraire d’Afrique noire 1986), Cousin Samba, chassé de son village, va connaître la domination coloniale, l’indépendance, la dictature. Dans Le Roi de Kahel** (Prix Renaudot 2008), Tierno Monenembo choisit comme héros le vicomte Aimé Olivier de Sanderval, personnage bien réel qui se mit en tête, à la fin du XIXe siècle, d’édifier un royaume au Fouta-Djalon, territoire peul de Guinée. Terroriste noir**, son dixième roman, campe un Peul guinéen devenu héros de la Résistance française. Et que dire de Peuls**, projet inspiré par la lecture « complètement par hasard » du Kalevala, saga poétique finlandaise ? Huit années de recherche et deux autres d’écriture sont nécessaires pour faire de cette épopée du peuple peul, un roman.

À la grande Histoire s’articule l’histoire singulière de Tierno Monenembo, ce Franco-Guinéen, qui a passé sa vie à naviguer entre les deux continents, européen et africain. « Selon les saisons », dit-il, amusé. Né en 1947 dans le Fouta-Djalon, il s’exile en 1969 au Sénégal, puis en Côte d’Ivoire. Après un doctorat de biochimie en France, il enseigne en Algérie, au Maroc, et à Caen, en Normandie, où il réside longuement. Autant d’expériences qui nourrissent son œuvre. Voilà près de quarante ans qu’il écrit, publie, lui qui a lu, enfant, le français, avant même de commencer à le parler. « Sony Labou Tansi disait : Nous ne sommes pas des francophones, nous sommes des francographes », se plaît-il à rappeler. Français et Guinéen, libre et engagé, Tierno Monenembo est aussi un écrivain qui dénonce, avec ironie, férocité, et courage. Il ne s’en prive pas, au cours de cet entretien pour Le Point Afrique.

Le Point Afrique : Vous êtes revenu vous installer en Guinée en 2012. Pourquoi ?

Tierno Monenembo : Je suis revenu en Guinée pour écrire sur ce pays avant de mourir. Le vieillard retourne vers son berceau quand il sent venir ses derniers jours. La Guinée actuelle est très intéressante pour un écrivain : rien de mieux que la décadence pour nourrir la littérature ! Après tant de décompositions sociales, de tragédies politiques et de mémoire tronquée, c’est le moment ou jamais de parler. Non pas avec des slogans, mais avec des romans, de la poésie, du théâtre. C’est ce qui exprime le mieux les peuples. Le discours politique impressionne mais c’est une denrée périssable. Pour moi, le fait de vivre dans une société décadente est un avantage. La littérature et la décadence vont très bien ensemble. Tourgueniev, Tolstoï, et Dostoïevski sortent tout droit de la décadence de la Russie tsariste. Et sans la « malédiction du Sud », aux États-Unis, il n’y aurait pas eu Faulkner.

Comment vous sentez-vous en Guinée pour écrire ?

Est-il nécessaire de bien se sentir pour écrire ?… Mais bon, je suis chez moi et les bases de la société sont en train de trembler. Les jeunes ont des idées tout à fait nouvelles, et je ressens une forme de connivence avec eux. Ils se posent des questions. Avant, on ne se posait pas de questions. On avait que des réponses. Sékou Touré ne proposait que des réponses, toutes aussi fausses les unes que les autres.

Quelle histoire racontez-vous dans votre nouveau roman ?

J’ai eu envie de raconter la Guinée indépendante, à travers la vie d’une jeune fille d’aujourd’hui. Toutes les douleurs nationales sont en elles, dans sa tête, dans son corps. C’est quelque chose qui n’est pas évident : le corps d’une jeune fille dans lequel toute une histoire est logée, cette tragédie guinéenne qui la transperce. La femme et l’enfant sont d’excellents personnages romanesques. Mon personnage, au début du roman, a peut-être 35 ou 40 ans, et elle était enfant au moment de la mort de Sékou Touré. Sans qu’elle s’en rende compte, elle est traversée par plusieurs identités, et puis elle va découvrir qui elle est réellement. Je compte dérouler tout ce qui s’est passé dans ce pays depuis l’indépendance. L’histoire est là, et il faut la digérer, et comme disait Tchicaya U’Tanmsi, il faut « la rendre conte ». Il faut faire de l’histoire un conte de Noël.

L ‘histoire de la Guinée est-elle une histoire difficile à digérer ?

Oui, car c’est un pays qui a beaucoup plus subi la violence que les voisins. Il y a eu une forte résistance à la conquête coloniale. Toutes les ethnies ont résisté. Samory Touré a combattu trente ans durant. Bokar Biro, le dernier roi du Fouta Djallon, est mort au champ de bataille. On l’a décapité. On a remis sa tête à sa mère, qui a marché 350 kilomètres de Timbo jusqu’à Conakry pour la présenter au gouverneur. On dit qu’elle se trouverait aujourd’hui au musée de l’Homme à Paris. Tout cela est pesant. D’autant que le colon après l’indépendance a laissé la place à des gens comme Sékou Touré, Lansana Conté, Dadis Camara, Sékouba Konaté et Alpha Condé ! Bref, des tueurs !

Pour un romancier, l’Histoire est un sujet inévitable. Ou on l’exploite, ou on la refoule, ou on la renie, ou on s’en moque. En tout cas, elle est là et elle hante et hantera toujours la littérature.

Le Point.fr